FILOSOFIA KANTIANA

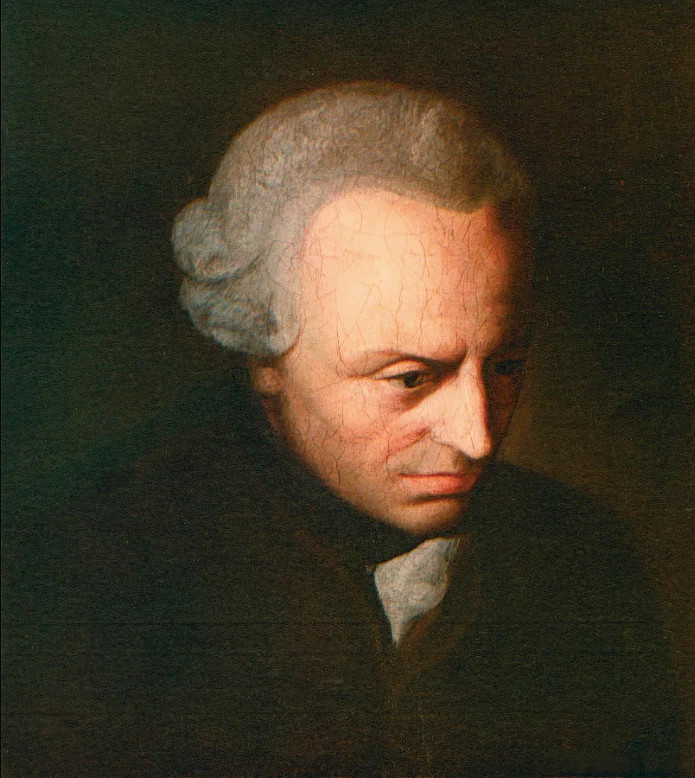

Immanuel Kant

buscó, por encima de todo, enseñar al ser humano a pensar por sí mismo y a rechazar los dogmas de todo tipo, que destruyen la razón y someten el libre pensamiento a ideas fijas. No por ello negaba la importancia del conocimiento previo, al contrario, lo consideraba imprescindible como punto de partida

IDEALISMOTRASCENDENTAL

Kant desarrolló un sistema filosófico que llamó Idealismo trascendental. Este sistema pretendía superar la oposición entre las dos grandes líneas históricas del pensamiento filosófico, que en la Edad Moderna se presentaban como Racionalismo y Empirismo.

La filosofía racionalista (p. ej Descartes) tiene su precedente en Platón (siglo IV a. C.), quien defendió la teoría según la cual el conocimiento sólo se podía alcanzar mediante la razón, prescindiendo por completo de nuestras facultades sensibles, pues la visión que éstas nos ofrecen es siempre confusa y engañosa, falsa. Para el racionalismo moderno, la misma razón es a la vez tanto el origen como el fundamento del conocimiento, entendiendo por origen la fuente de datos o contenidos del conocimiento, y por fundamento el método de comprobación de los conocimientos (la facultad que nos da el contraste definitivo de los conocimientos). Así pues, los racionalistas mantienen que la razón por sí sola puede llegar a establecer conocimientos con sólo pensar y demostrar (razonar) las cosas, hasta el punto de que defienden la posibilidad de tener conocimientos innatos, es decir: aquellos conocimientos que, siendo fundamentales y necesarios, sin embargo, no puede ser que los hayamos adquirido a través del aprendizaje de la experiencia. Este tipo de conocimientos son los que se reúnen en un ámbito del saber que llaman la metafísica: el de los conocimientos que van más allá de nuestras facultades sensibles, de nuestra experiencia, y que se refieren a objetos que, de existir, no pertenecen a este mundo físico o natural, sino, como decía p. ej. Platón, a un mundo inteligible.

P. ej. cuando miramos un edificio, lo vemos más grande por su parte más cercana que por la lejana. Esta diferencia de tamaño no pertenece propiamente al objeto (al edificio), sino sólo a nuestra manera de percibirlo: manera que no es engañosa, si comprendemos que forma parte inevitable o necesaria de nuestra visión del edificio, mediante un ojo que es esférico y que recibe la imagen a través de un único punto de entrada de luz, el iris. Esta proyección de los objetos que se produce dentro de nuestro ojo es la que genera la perspectiva, es decir, la convergencia de líneas que en la realidad son paralelas: es en nuestra visión donde las líneas del edificio convergen, no en la realidad.

La filosofía trascendental será entonces el estudio de todos aquellos aspectos que el sujeto, a través de sus propias facultades, introduce en el conocimiento de la realidad, de una manera necesaria, inevitable, porque forma parte de la propia manera de conocer de sus facultades: es decir, es el estudio de los elementos a priori del conocimiento. Tales aspectos son los que se consideran condiciones necesarias del conocimiento por parte del sujeto. Y gracias a este análisis ganamos la verdadera objetividad en el conocimiento, ya que nos damos cuenta de lo que nosotros mismos añadimos al objeto, al conocerlo, evitando así atribuirlo erróneamente al objeto en sí mismo. De esta manera, deshacemos el engaño natural e inevitable que Platón atribuía a los sentidos, sin tener entonces por qué descartarlos por completo, como hacía él. Pues, aunque la forma del conocimiento viene del sujeto, de la estructura de sus facultades, sin embargo, los datos o el contenido concreto sólo pueden proceder de los objetos, y para obtenerlos no tenemos más remedio que recurrir a la experiencia sensible, receptora: la experiencia es también necesaria para conocer.

Por eso, Kant llama a su idealismo trascendental también realismo empírico. Pues, la palabra 'idealismo' sugiere irrealidad, pero en el caso de Kant no es así; y la filosofía de Kant no fue bien entendida inicialmente, debido a esta confusión. El idealismo absoluto es aquél en el que el sujeto cree o piensa que las cosas son realmente tal y como él las piensa: en este idealismo el sujeto construye por sí solo todo el conocimiento; éste no es considerado como un producto o mezcla de elementos del sujeto y elementos del objeto, sino sólo como pura creación del sujeto. En el realismo ingenuo, no somos conscientes de las modificaciones que nuestras facultades introducen al producir el conocimiento, y entonces creemos estar conociendo las cosas tal como son en sí mismas, cuando en realidad nuestra forma de percibirlas las deforma: ¡los edificios no tienen perspectiva en la realidad! El realismo empírico, en cambio, es aquel en el que consideramos que nuestra experiencia, lo que vemos, el fenómeno, es real, no un engaño, pero eso no quiere decir que las cosas en sí mismas sean exactamente así, como las percibimos. Como hemos visto, en el realismo empírico, o idealismo trascendental, nos hacemos conscientes de nuestra propia influencia en el conocimiento, evitando caer así en el engaño de los sentidos: la perspectiva no corresponde a las cosas, sino sólo a nuestra forma de verlas. Un ejemplo para entender lo real, y no engañoso, del fenómeno es el siguiente: cuando vemos un iceberg, vemos un bloque de hielo enorme sobre el agua; pero, en realidad, un iceberg no es del todo eso, o del todo así; pues, un iceberg tiene además 8 partes de hielo bajo el agua, que no percibimos… El hielo que vemos sobre la superficie (lo que se ve de un iceberg) es real, pero es sólo una parte de la realidad; y la realidad no se limita a lo que nosotros podemos ver de ella. El realismo empírico es, pues, esa filosofía crítica que hemos visto que Kant desarrolla en su idealismo trascendental, analizando el conocimiento para tomar buena cuenta de los aportes del sujeto al fenómeno, a nuestra experiencia de los objetos, evitando el engaño de los sentidos y ganando así en objetividad. También podríamos llamar, pues, al idealismo trascendental: realismo crítico.

CRITICA DEL JUICIO

El juicio estético, tal como lo plantea Kant, se fundamenta en la noción de "finalidad sin fin". Esto implica que, aunque un objeto puede ser considerado bello por sus características, la apreciación estética no busca un propósito utilitario. En este sentido, Kant desafía la idea de que el arte y la belleza deben servir a una función específica. El juicio del gusto, por tanto, se convierte en una experiencia universal que, aunque subjetiva, aspira a un consenso intersubjetivo. La idea de que todos los seres humanos poseen la capacidad de juzgar la belleza es crucial para entender su teoría estética. Este postulado lleva a la conclusión de que, si bien los juicios estéticos pueden ser subjetivos, existe un deseo inherente de comunicarlos y compartirlos con otros, lo que sugiere una dimensión social en la apreciación estética.

Por otro lado, el juicio teleológico aborda la forma en que percibimos la naturaleza como un sistema organizado y con propósito. Kant argumenta que, a pesar de que la ciencia moderna busca explicaciones mecánicas para los fenómenos naturales, la experiencia de la naturaleza como un todo integrado y finalizado no puede ser completamente comprendida a través de métodos puramente científicos. Aquí, Kant introduce la idea de la "finalidad" en la naturaleza, sugiriendo que nuestra capacidad de ver propósitos en los organismos vivos es una forma legítima de juicio, aunque no estrictamente científica. Esta perspectiva resalta la complejidad de la experiencia humana y sugiere que, para una comprensión más profunda del mundo, es necesario integrar tanto el juicio estético como el teleológico.

La crítica del juicio también plantea interrogantes sobre la relación entre el individuo y el mundo. Al afirmar que la belleza y el propósito son experiencias compartidas, Kant nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras percepciones moldean nuestra comprensión del entorno. Esta interrelación se convierte en un terreno fértil para el diálogo interdisciplinario entre la filosofía, la estética y las ciencias naturales. La capacidad de juzgar la belleza en la naturaleza y el arte nos lleva a cuestionar los valores culturales y las normas que determinan lo que consideramos bello o significativo. A través de su análisis, Kant sugiere que el juicio estético puede servir como un puente entre la subjetividad y la objetividad, abriendo espacio para una ética estética que reconozca la diversidad de perspectivas.

Además, el legado de Kant en la crítica del juicio ha influido en múltiples corrientes filosóficas posteriores, desde el idealismo alemán hasta el existencialismo y el posmodernismo. Su enfoque en la subjetividad del juicio ha sido reinterpretado y debatido a lo largo de los siglos, generando un rico campo de discusión sobre el papel del arte y la estética en la vida humana. La noción de un juicio estético compartido ha dado lugar a una crítica de la cultura contemporánea, en la que se cuestionan las dinámicas de poder y las construcciones sociales que influyen en nuestras percepciones estéticas.

Finalmente, la crítica del juicio de Kant invita a una reflexión sobre la relevancia del juicio estético en el mundo moderno. En una época marcada por la sobreabundancia de imágenes y experiencias sensoriales, la capacidad de discernir lo bello y significativo se convierte en un acto crítico. A través de su obra, Kant no solo proporciona un marco teórico para entender el juicio estético y teleológico, sino que también nos desafía a asumir una responsabilidad en nuestras elecciones estéticas. En un contexto donde la estética se ha mercantilizado, la reivindicación del juicio desinteresado se presenta como una forma de resistencia ante una cultura consumista, abogando por una apreciación más profunda y consciente del arte y la naturaleza.

CRITICA DE LA RAZON-PRACTICA

Uno de los conceptos clave en la obra es la noción de libertad. Kant sostiene que la moralidad requiere la libertad del agente, es decir, que los individuos deben ser capaces de actuar de acuerdo con la razón y no estar determinados exclusivamente por impulsos o deseos. Esta libertad no debe interpretarse como una mera ausencia de restricciones, sino como la capacidad de actuar conforme a principios racionales. La conexión entre libertad y moralidad es fundamental, ya que, para Kant, la verdadera moralidad solo puede existir si el agente es libre de elegir entre diferentes opciones basadas en la razón.

Kant también introduce la idea del deber, que es central para su ética. El deber se presenta como una motivación superior a las inclinaciones personales o los deseos. Según Kant, actuar moralmente implica actuar por deber y no simplemente de acuerdo con las inclinaciones. Este énfasis en el deber se manifiesta en su formulación del imperativo categórico, que exige que nuestras acciones sean motivadas por principios que podrían ser universalizados. Así, la moralidad se convierte en un sistema normativo que trasciende las preferencias individuales, estableciendo una base común para la conducta ética.

La "Crítica de la razón práctica" también aborda el papel de la razón en la realización de la justicia. Kant argumenta que el derecho y la moralidad están interrelacionados, y que una sociedad justa debe basarse en principios racionales que promuevan la dignidad y el respeto por cada individuo. En este sentido, la razón práctica no solo guía las acciones individuales, sino que también es fundamental para la estructura de la sociedad. Kant ve la ley moral como un reflejo de una comunidad racional en la que los ciudadanos se rigen por principios que podrían ser aceptados universalmente, asegurando así la cohesión social y la justicia.

Otro aspecto crucial de la obra es la relación entre moralidad y felicidad. Kant sostiene que la búsqueda de la felicidad no debe ser el fin último de la vida moral. Aunque el ser humano tiende naturalmente a buscar la felicidad, esta no puede ser la base de la moralidad. En cambio, el cumplimiento del deber y la adherencia a la ley moral deben ser priorizados. Esta separación entre moralidad y felicidad subraya la naturaleza desinteresada del deber kantiano y establece un estándar ético que a menudo entra en conflicto con las nociones utilitaristas de la ética, que enfatizan la maximización de la felicidad.

Finalmente, la "Crítica de la razón práctica" tiene profundas implicaciones para la ética contemporánea. Kant ofrece un modelo de moralidad basado en la razón que sigue siendo influyente en la filosofía moral actual. Su rechazo de las teorías éticas basadas en consecuencias o en la mera satisfacción de deseos promueve una concepción de la ética que resalta la dignidad humana y la necesidad de actuar conforme a principios universales. Esta obra no solo establece los fundamentos de una ética deontológica, sino que también invita a los individuos a reflexionar sobre la naturaleza de sus decisiones y su responsabilidad moral en un mundo cada vez más complejo y pluralista.

CRITICA DE LA RAZON PURA

Una de las contribuciones más significativas de Kant es su desarrollo de las categorías del entendimiento, que son conceptos a priori que estructuran nuestra experiencia. Estas categorías, como la causalidad, la sustancialidad y la unidad, permiten que el sujeto organice y dé sentido a los datos sensibles. Kant argumenta que sin estas categorías, la experiencia sería caótica y no podríamos formar un conocimiento coherente. Este enfoque implica que, aunque todo nuestro conocimiento comienza con la experiencia, no se limita a ella; hay un componente activo del entendimiento que da forma a nuestra percepción del mundo.

Kant también introduce la noción de los fenómenos y los noumenos. Los fenómenos son las cosas tal como las percibimos, mientras que los noumenos son las cosas en sí, que permanecen incognoscibles para la razón humana. Esta distinción es fundamental, ya que Kant sostiene que el conocimiento humano está limitado a lo que podemos experimentar y conceptualizar. Así, la "Crítica de la razón pura" establece un límite claro para la metafísica, argumentando que muchas de las preguntas tradicionales sobre la existencia de Dios, el alma y la libertad son, en última instancia, especulativas y no pueden ser respondidas a través del conocimiento racional.

La obra también examina el papel de la razón en la formulación del conocimiento científico. Kant argumenta que la ciencia se basa en principios a priori que estructuran nuestra experiencia. Por ejemplo, el concepto de causalidad es una categoría fundamental que permite la formulación de leyes científicas. Sin embargo, Kant advierte que la razón, al intentar ir más allá de la experiencia, puede caer en ilusiones y errores, como se evidencia en las discusiones sobre la existencia de entidades metafísicas que no pueden ser probadas empíricamente.

Además, Kant aborda la idea del idealismo trascendental, que sostiene que la realidad es en gran medida construida por nuestras percepciones y concepciones. Este enfoque desafía tanto el realismo ingenuo como el empirismo radical, sugiriendo que aunque el conocimiento se basa en la experiencia, las estructuras cognitivas son esenciales para comprender y organizar esa experiencia. Esta postura tiene implicaciones profundas para la epistemología y la filosofía de la ciencia, ya que resalta la activa participación del sujeto en la construcción del conocimiento.

Otro aspecto crucial de la "Crítica de la razón pura" es su implicación ética. Al establecer que la razón tiene límites en su capacidad para conocer la realidad última, Kant también sienta las bases para su ética deontológica, donde la moralidad se fundamenta en la razón práctica. Así, aunque el conocimiento teórico tiene sus restricciones, la razón sigue siendo un medio vital para abordar cuestiones éticas, subrayando la necesidad de actuar conforme a principios universales que puedan ser aceptados por todos.

Finalmente, la "Crítica de la razón pura" ha dejado un legado duradero en la filosofía contemporánea, influyendo en diversas corrientes como el idealismo alemán, el empirismo moderno y la fenomenología. Su enfoque crítico hacia la razón y el conocimiento invita a una reflexión continua sobre los límites del entendimiento humano y la búsqueda de la verdad. Kant no solo redefine la metafísica y la epistemología, sino que también plantea interrogantes fundamentales sobre la naturaleza de la realidad, el papel de la subjetividad y la función de la razón en la experiencia humana, estableciendo así un marco que sigue siendo relevante en el debate filosófico actual.

- https://filosofiatb.wordpress.com/2021/02/04/la-filosofia-de-kant-el-idealismo-trascendental/

- https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2448-84372018000200062

- https://www.manuelosses.cl/VU/kant%20Immanuel_Critica%20de%20la%20razon%20practica.pdf

- https://www.getabstract.com/es/resumen/critica-de-la-razon-pura/28699

- https://www.worldhistory.org/trans/es/1-19704/immanuel-kant/#google_vignette